アロカシア、大好きなのに・・・

アロカシア、大好きなんです。

しかしながら、いつも枯らしてしまうんですよね悲しいことに。

育てやすい、とかサジェストで出てくるのに。

(ちなみに難しい、も出てくる。相性なの?)

今回は自戒を込めて、アロカシアの育て方を改めて勉強し直すべく育て方のポイントをまとめてみました。失敗の原因を解明できるかな?

アロカシアってどんな植物?

まずはアロカシアの生態をみていきたいと思います。

育て方のヒントはその植物のルーツにありますよねってことで。

アロカシアは熱帯出身の植物

アロカシアはサトイモ科アロカシア属に分類され、世界中で約65種類が自生しています。

アロカシアは温暖な地域の出身のため、暑さには強い子です。

具体的な原産地は、インド〜東南アジア・中国・台湾・太平洋諸島・オーストラリアなどですね。日本だと沖縄に自生するクワズイモもアロカシアの仲間に入ります。

ハート型の葉がおしゃれで、プレゼントにも人気の観葉植物

アロカシアの特徴といったら,ハート型の葉ですね。

このかわいさにノックアウトされる人多数です。

ちなみにアロカシアの花言葉は「復縁」「仲直り」

願掛けするも良し、プレゼントにも良しですね。

アロカシアは外で育てる?

日当たりが良く暖かいところを好むアロカシアは屋外でも育てられます。

しかし春~秋の期間限定ですね。

外で育てると元気を取り戻す観葉植物は多いので、あのとき枯らしたアロカシアも調子を崩した時に外に出してあげてもよかったかもしれません(自戒)。

しかし、冬はダメ絶対!

アロカシアは冬の寒さにはめっぽう弱く、室内でも寒さ対策が大切です。

寒くなったら、絶対におうちの中に取り込んで下さいね。

アロカシアの育て方

それでは本題に入ります。

アロカシアの育て方を一緒に勉強しましょう!

アロカシアの植え付けは5月~9月が適期

まずは葉艶が良く幹がしっかりした、病害虫に侵されていない健康なアロカシアを選びましょう。アロカシアの育て方は、育てる苗の見極めから始まっています。

苗を手に入れたら、5月~9月までの間に植え付けましょう。真夏の間に植え付け作業ができるのは嬉しいですね。

1~2年に一回、ひとまわり大きな鉢に植え替えます。

アロカシアを育てる土

アロカシアを育てるには、保水性と排水性に優れた土が必要です。と言っても、最初は迷ってしまう人が多いでしょう。まずは市販の観葉植物用の土で大丈夫です。

もちろん自分で作ってもかまいません。赤玉土(保水性と排水性)、腐葉土(保水性)、川砂(排水性)あたりを6:3:1の配合でブレンドするのがおすすめです。

赤玉土を鹿沼土にするもよし、粒の大きさを変えてみたり、配合を調整してみたり、色々試してみるのも良いでしょう。

自作配合土の保存に便利!

アロカシアを育てる環境

アロカシアはそのルーツと同様に、暖かく日当たりの良い場所で健康に育ちます。なので、その環境を整えてあげることが大切です。

春~秋は日当たりのよく直射日光の当たらない場所で育てましょう。屋内管理の場合、夏場のエアコンが直接当たらないように注意します。

葉に光沢のある品種の場合は、葉焼けをしやすいのでレースカーテン越しの明るいところで育てましょう。

問題は冬です。屋内に取り込むのはもちろんのこと、10℃~15℃以上を死守しなければなりません。昼間はともかく夜中もストーブ付けっぱなしにするわけにはいかないので、工夫が必要です。ここも甘かった・・・(自戒)

防寒には発砲スチロール箱や段ボール箱に入れて、部屋の中心部に移動したりする方法もあります。

冬場の寒さ対策のための便利グッズも今は色々出ているので、ライフスタイルに合わせて、寒さ対策を考えていきましょう。ここ、一番大切かもしれません。

あと、冬にアロカシアを購入するのはやめましょう。(自戒)

アロカシアの水やり

アロカシアは水が大好き、水切れなんて問題外です(自戒)

特に成長期の5月~9月は表面が乾いていなくても水をたっぷりあげて大丈夫。葉水も欠かさずしてあげてください。

10月以降は水やりを控え、小さな株は表面が乾いたら水やりをするようにします。大きな株は基本的に葉水だけでも大丈夫です。株の様子を見ながら調整して下さいね。

冬は乾燥によるハダニ予防のため、葉水を頻繁にしてください。

アロカシアの肥料

一部でアロカシアは肥料喰いとも言われていますが、別にそこまで与えなくても普通に育つとのこと。ただ、生育をよくするには成長期(5月~9月)の肥料は必須です。

具体的には成長期に緩効性肥料を2回、10日に1回液体肥料を与えます(やっぱり肥料喰いじゃないか…)

小バエ対策のため、有機肥料でなく化成肥料がおすすめです。

アロカシアの病害虫

成長期は湿っていてもとにかく水やり!と先述しましたが、水のやり過ぎは実は病害虫を招く恐れと紙一重なんです。特に軟腐病(悪臭を放ち溶けてしまう)のリスクもあります。軟腐病を見つけたら、その部分を乾燥させ新しい土に植え替えましょう。

風通しの悪い高温多湿環境で起こりやすいので、風通しの良い環境に置いたりサーキュレーターを活用するなど工夫が必要です。

あとは日頃から株の様子をよく観察しましょう。ハダニやナメクジ(ベタベタしたナメクジの跡)を見つけたら、即殺虫剤で対処します。

アロカシアの人気品種

アロカシアには実に多くの品種が存在し、それぞれが個性豊かな姿形です。

ここでは、中でも人気の品種を紹介します。

バンビーノ

シュッとしたフォルムに艶のあるダークな葉が美しい、アロカシアバンビーノ。

アロカシアデビューにもおすすめの品種です。

テーブルにおけるサイズも可愛いですね。

アマゾニカ

エキゾチックでおしゃれな雰囲気で人気の、アロカシアアマゾニカ。

上にあげたバンビーノは、アマゾニカの小型版とも言われています。

グリーンベルベット

ベルベットのような美しい葉、独特な手触りの虜になる人多数の人気種、アロカシアグリーンベルベット。

アロカシアの中でも耐寒性があるほうなので、アロカシア初心者の人でも育てやすい品種なのではないでしょうか。

ニンジャ

こちらはうちの子の画像です。お世話の甲斐あって、最近3枚目の葉が展開しました。

なめらかな手触りに、小さくて丸っこい葉が可愛いアロカシアニンジャ。

お仕事デスクに置くのにもちょうど良いサイズです。癒し。

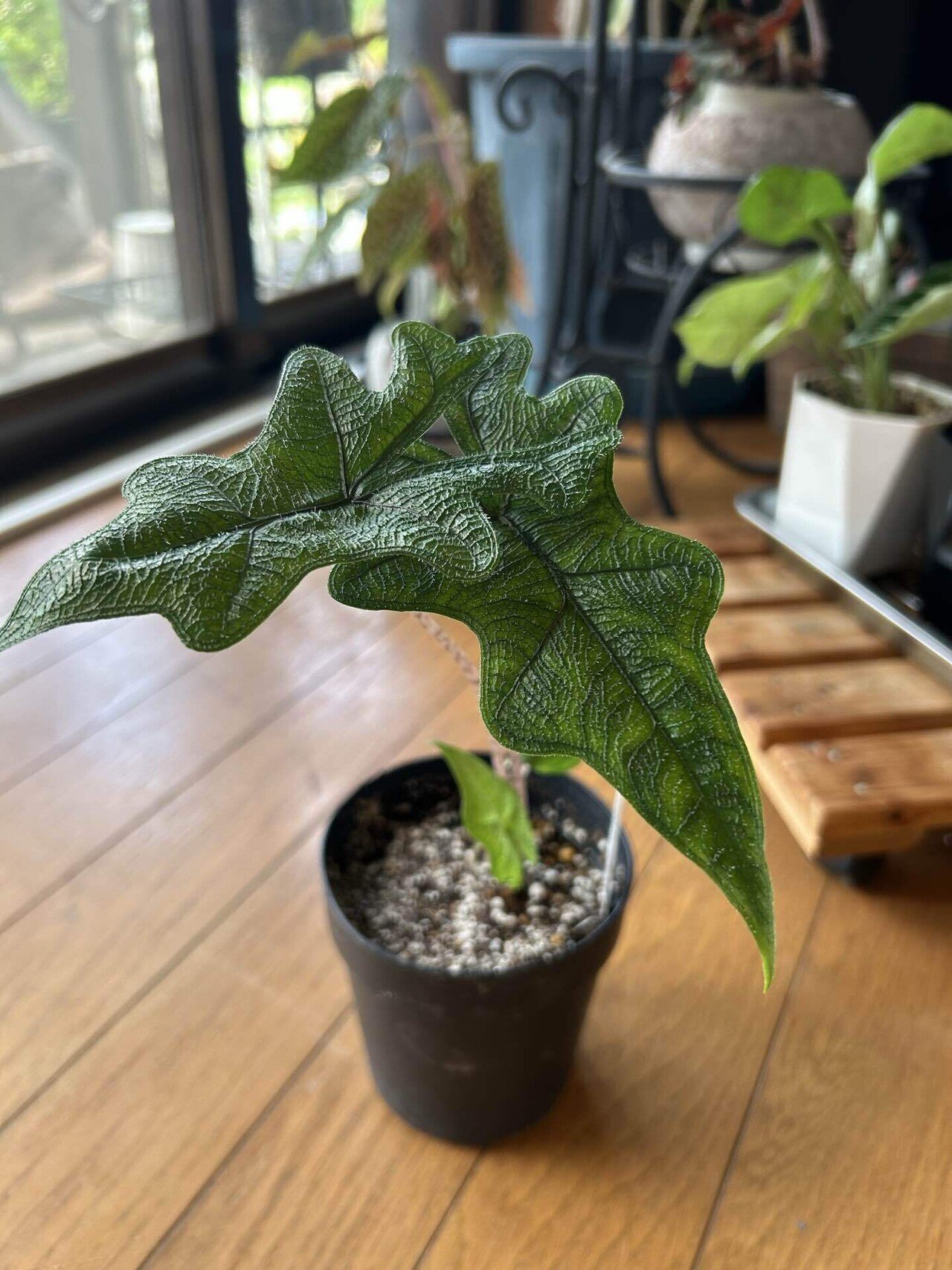

ジャックリン

去年の冬、大阪の花屋さんの店先で野晒しで投げ売りのようにされていたのがこの子、アロカシアジャックリン。

お値段は可愛くなかったのですが、ユニークな葉に惚れ込んでお迎えしてしまいました。

調べたら希少種らしいです。(だから高かったのか)

今ではあの頃の倍以上に立派な大きな葉と、赤ちゃん葉が2本も出てきました。元気に育ってくれよ。

わたしはアロカシアマスターになる!!

現在、アロカシアはニンジャとジャックリンは日々の観察と過保護故に順調に育っています。

しかし、まだ育ててみたいアロカシアもいる!

そして、冬越しという一大イベントが待っています。

育て方をさらに模索せねば。

なんとか…なんとか…

コメント