夏といえば、食虫植物!

夏の激アツコンテンツといえば?

海水浴?アイスの新作?花火?夏祭り?レゲエ砂浜BIGWAVE?

わたしは勝手に食虫植物だと思っています。

子供の頃は、気持ち悪いけど何故か惹かれる不思議な存在という認識でした。

しかし今、なんだこの可愛い生き物は!!!という目で見ています。

ここ数年で(コロナ禍以降くらいかな)食虫植物ブーム、来ていませんか?

植物に全く興味のなかったわたしの従兄弟も、久しぶりに会ったら食虫植物沼にはまっていました。例に漏れず、わたしもサラセニアとネペンテス(ウツボカズラ)を育てています。

園芸店でも今までハエトリソウくらいしか取り扱いがなかったのが、さまざまな種類の食虫植物を見かけるようになりました。

しかしミステリアスで可愛い食虫植物は、その生態も育て方も、一般的な草花と同じようにはいかないようです。

本当に虫を食べるの?育て方はどうするの?育てやすい品種は?夏以外はどうすればいい?

そもそもどんな食虫植物がいるの?

今回は、そんな食虫植物をテーマに様々な謎を解き明かしていきたいと思います。

食虫植物は虫を食べて生きているの?

結論から言うと、食虫植物は本当に虫を食べます。

うちの可愛いサラセニアなんかも、たくさんのハエを捕食していました。

※捕食画像はあえて控えさせていただきます。

食虫植物は虫を食べないと枯れてしまうの?

虫を餌として与えなければ育てられないの?

そう疑問に思った人もいるでしょう。

安心して下さい、食虫植物は虫を食べなくても枯れません。ちゃんと生きていけます。

食虫植物は世界中のありとあらゆる地域に自生しているのですが、貧栄養の土壌で育つ植物です。

基本的は光合成をすることで生きていますが、足りない栄養を補うために虫を捕食しています。

虫を食べなくても枯れることはありませんが、繁殖能力や大きさ、色には変化が出てくるようです。

食虫植物はどうやって虫を食べるの?

食虫植物には捕虫葉と呼ばれる独自に発達した器官があります。

これがトラップとなり虫をおびき寄せ、捕食し消化吸収するのです。

食虫植物が虫が捕食するためのトラップには、様々なタイプがあります。

落とし穴式

落とし穴式の食虫植物は、袋状になった捕虫葉で、袋の底に虫を分解し取り込む消化液を貯めています。

においを出すことで虫をおびき寄せ、虫が中に落ちたら蓋が閉まる仕組みです。

落とし穴式の代表的な食虫植物は、ウツボカズラ(ネペンテス)でしょうか。

サラセニアも落とし穴式の食虫植物に分類されます。

粘着式

粘着式の食虫植物の捕虫葉は、葉の裏側に隙間なく生えた細い線毛から粘着液を出し虫を捕獲します。

捕らえられた虫は葉の内側に巻き込まれる仕組みです。線毛から出る消化酵素が含まれた粘着液で、虫を分解し消化します。

代表的な品種はモウセンゴケです。

挟み込み式

挟み込み式の捕虫葉は、開閉式の2枚の葉で素早く虫を挟み込んで捕食します。

挟み込まれた虫は、わずか一週間程度で消化される仕組みです。

挟み込み式食虫植物の代表的な品種はハエトリグサでしょう。

吸い込み式

主に水中や湿地帯に自生する食虫植物に、このタイプが多く見られます。袋状の捕虫葉が葉や茎、根茎についており、水中のプランクトンや微生物を捕食するのが特徴です。

代表的な品種はミミカキグサですね。

食虫植物にはどんな品種があるの?

食虫植物には、世界中に600種類を超える品種が存在すると言われています。

また、品種改良による園芸種も多く作出され、ウツボカズラ(ネペンテス)などはその最たる例でしょう。

今回は、比較的手に入りやすく育てやすい子からちょっとレアな子まで、可愛い食虫植物を紹介していきます。

ハエトリソウ

食虫植物と言ったらまずハエトリソウを思い浮かべる人も多いのではないでしょうか?

パクっと虫を捕らえる、生き物の口のような2枚葉の捕虫葉が可愛いですね。

育てやすく、手に入りやすく、食虫植物初心者にもおすすめの品種です。

ごくまれに、変異個体の激レアさんに出会えることもあります。

ウツボカズラ(ネペンテス)

筒状の袋になった捕虫葉がぷっくりしていて可愛いウツボカズラ。

メジャー品種からレア品種までさまざまな園芸種が作出されていて、初心者からマニアまで幅広く支持されている食虫植物です。

せっかくなら垂れる捕虫葉を楽しむため、ハンギングで育てたいですね。

サラセニア

灼熱の太陽も冬の寒さもへっちゃら!園芸初心者にも育てやすい食虫植物です。

成長も早く、新しい捕虫葉がどんどん生えてきます。

品種改良も盛んで、ひとくちにサラセニアといっても見た目は品種によって多種多様。

お気に入りの可愛い子がきっとみつかるはずです。

モウセンゴケ

キラキラ光る線毛が艶やかで美しい食虫植物、モウセンゴケ。

可愛いもの、美しいもの好きは要チェックな品種なのではないでしょうか。

食虫植物にグロテスクなイメージを持っていた人ほど、食虫植物への見る目が変わるはず。

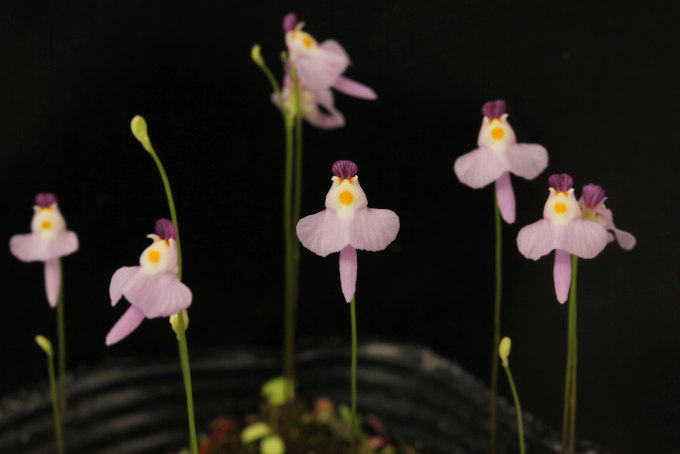

ミミカキグサ

ぴょんぴょん生える可憐な花がとにかく可愛い食虫植物、ミミカキグサ。

可愛いもの好きなら見逃せない食虫植物です。

食虫植物の中では最も種類が多く、その数は200種類以上。世界各地の湿地帯に自生しています。

ドロソフィルム

葉先のぐるぐる巻きが特徴的な、毒々しくて可愛いビジュアルの食虫植物、ドロソフィルム。

大型種で、マニア人気の高い品種です。

なかなか出回らないとてもレアな子なので、見つけられたらラッキーですね。

セファロタス(フクロユキノシタ)

食虫植物界の激レアさんといえば、セファロタス(フクロユキノシタ)でしょう。

複数仲間が存在する他の食虫植物と違い、1属1種類しか存在しません。

オーストラリア南西部の、限られた地域のみに自生しています。

捕虫袋以外は地中に埋もれているユニークな生態です。

なかなか気難しい子なので、栽培は上級者向けかもしれません。

食虫植物、基本の育て方

食虫植物の育て方は、一般的な草花とは違います。

しかし、決して身構えないで下さい。

実は食虫植物は、一部を除き園芸初心者でも非常に育てやすい部類に入るといっても過言ではありません。メジャーな品種なら、基本的に育て方は共通しています。

それでは、食虫植物の育て方を見ていきましょう。

食虫植物の用土

食虫植物は基本的に、栄養の乏しい土壌に自生しています。

そのため、肥料分のたっぷり入った培養土は基本的にはNGです。

肥料も要りません。

食虫植物は、水苔や肥料分の少ない用土を使って育てます。

肥料分の少ない用土を例に挙げると、観葉植物の土や多肉植物の土などでしょうか。

専用の培養土も販売されています。

もちろん自分で配合してもOKです。

ピートモスなどを使って、水もちと水はけの良さを意識してブレンドしてみて下さい。

食虫植物を育てる環境

食虫植物は基本的に、日当たりと風通しの良い場所を好みます。

ウツボカズラなどは日当たりが悪いと捕虫袋がつきません。

しかし、強すぎる直射日光は捕虫袋を焦がしてしまうこともあるので注意しましょう。

生育に適した気温も、食虫植物の種類によって違います。

例をあげるとハエトリソウは0℃以上、ウツボカズラは15℃~35℃程度、サラセニアは0℃以上が目安です。

暖地の場合はハエトリソウ、サラセニアは年中屋外管理ができるでしょう。

ウツボカズラは15℃を下回るようになったら室内に取り込みます。

食虫植物の水やり

食虫植物は基本的に乾燥を嫌います。

水切れは厳禁です。

底面給水ができるようにして,常に土が湿っている状態を保つのもおすすめ。

わたしは使わなくなった食器を利用しています。

水浸しにしておけば、ある意味水やりの手間がかからないとも言えます。

水はこまめに替えて下さいね。

とにかく、水切れは厳禁です。

この夏は食虫植物デビューしてみよう!

珍奇な見た目と生態で、難しそうと敬遠されがちな食虫植物。

しかし、以外と園芸デビューにもおすすめできるくらいに育てやすい植物なのです。

ホームセンターでも手に入る王道食虫植物をきっかけに、どんどんマニアックな食虫植物沼にハマる人多数。

夏は食虫植物の旬!これをきっかけに、あなただけの可愛い子を見つかりますように。

コメント