インテリアとしても人気沸騰中の観葉植物、ビカクシダ

以前はマニアックな植物店か専門店くらいでしかお目にかかれなかったビカクシダ。近年その魅力が幅広い層に知られるようになり、今では園芸店で見かけることも増えてきました。

板付けのビカクシダはインテリアとしても人気です。絵画のようにお部屋に飾りたいと考える人も多いのではないでしょうか。

今回は、ビカクシダの生態や育て方、初心者でも育てやすい種類を勉強してみました。

ビカクシダってこんな植物!

ビカクシダは、ウラボシ科ビカクシダ属に分類されるシダ植物の仲間です。羽を広げたコウモリのように見えることから、コウモリランとも呼ばれます。原産地はアフリカやアジア、オーストラリアなどの熱帯地帯。自生地でのビカクシダは、樹木等に着生しています。

そんなビカクシダが日本にやって来たのは明治時代。鹿の角のような形をした葉をもつことから、「麇角羊歯(ビカクシダ)」と呼ばれるようになりました。

ビカクシダの構造と部位

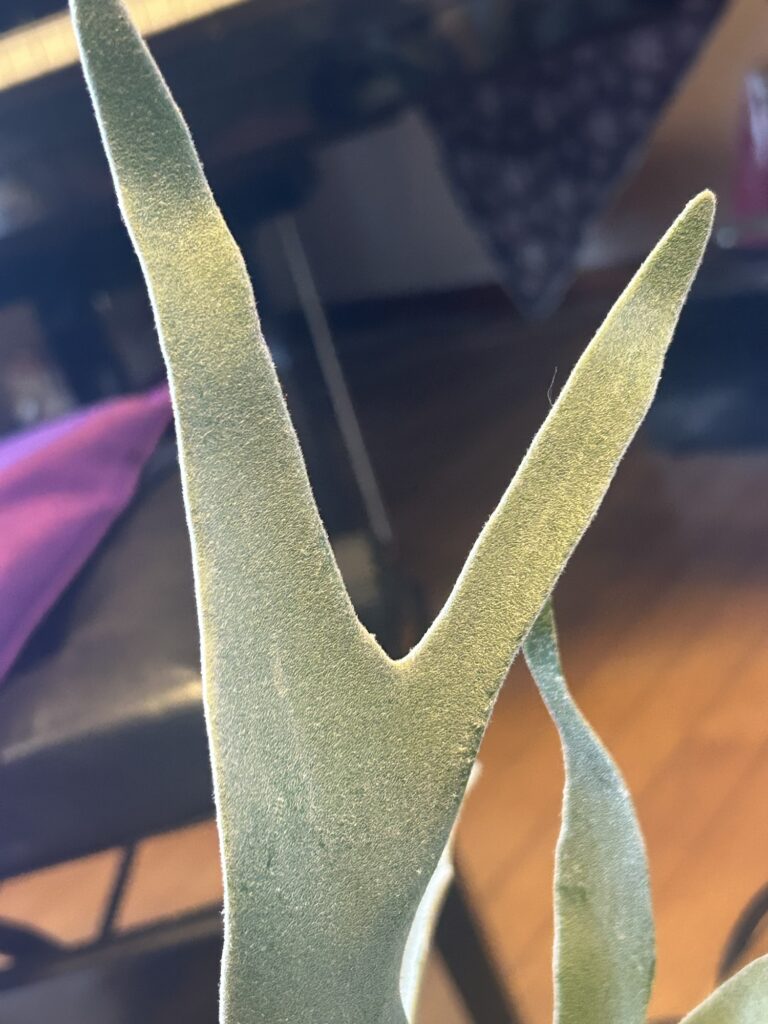

特殊な構造をしているビカクシダ。我が家のビカクシダちゃん(多分ベイチー)にモデルをしてもらい、各部位の解説をしていきますね。

生長点

ビカクシダの要であり命、生長点。ここから全ての葉と根が生まれてきます。

絶対に傷つけてはいけません。

ちなみに、もふもふの毛が密集している方が上です。着生板付けをする時は上下を間違えないように気をつけましょう。

貯水葉

生長点を起点とし、折り重なるように展開してくる半円状の葉です。貯水葉は育ちきると茶色く枯れていきますが、決してはがしたりせずそのままにしておいて下さい。

枯れた貯水葉は何層にも重なり、スポンジ状になります。そして、その名の通り水を貯める役割を果たすのです。

そして、いざ着生の時に重要な役割を果たすのも貯水葉。水苔を覆い水分を貯め込み、水分の蒸発を防ぎながら根を守り、株を支えます。

胞子葉

鹿の角のように長く伸びた葉のことです。ビカクシダは成熟してくると、胞子葉の裏に胞子をつけます。胞子を遠くに飛ばす必要があるため、このような形状をしているのです。

根

生長点の裏側に生えているので、普段は見ることはできない部位です。水分や養分を吸収したり、木や板に着生する際に株全体を支える役割を担っています。

ビカクシダの育て方

構造を知れば知るほど謎だらけのビカクシダ。でも大丈夫、ここからは具体的なお世話について基本から学んでいきましょう。

ビカクシダを育てる環境

ビカクシダってどんな環境で育てればいいの?お世話はどうすればいい?ひとつひとつ、一緒に学んでいきましょう。

ビカクシダの育つ気温

ビカクシダの生育気温は10℃~30℃程度ですが、その中でも15℃~25℃くらいが適温です。

耐暑性、耐寒性ともにあまり強くないので、適切な温度管理が大切になってきます。

屋外で育てている場合、夏場40℃近くの高温に近づいた場合は日陰に移動して下さい。近年の酷暑は本当に深刻なので・・・。

ビカクシダと日照

ビカクシダは日当たりの良い場所が好きです。しかし直射日光は大敵なので、注意しましょう。

多少耐陰性もあるので、室内でも十分育成は可能です。しかし、暗すぎても生育不良になり、最悪枯れてしまいます。室内で育てる場合は、レースカーテン越しの明るい窓辺など日当たりのいい場所で育てるのが良いでしょう。

ビカクシダの水やり

ビカクシダの水やりは、ビカクシダの育て方や季節によって変わります。

以下、季節ごとの管理を表にしてみました。水苔に植えていることを想定しています。

| 水やりのタイミング | 葉水 |

| 春(4月まで)の水やりは水苔が完全に乾いてから | 毎日 |

| 春~夏(4月~8月)の水やりは水苔が完全に乾く前に。 | 毎日 |

| 秋(9月~10月)の水やりは水苔が完全に乾いてから | 毎日 |

| 冬(11月~12月)の水やりは、水苔が乾ききってから | なし |

冬以外はできれば毎日、葉水をして下さいね。

慣れない時期は秋冬の水やりは週に1回程度のタイミングを意識して、乾燥気味に管理するのがおすすめです。

育てていくうちに、その株にとって適切な水やり加減が分かってくるでしょう。

鉢植えで育てている場合

わたしの場合は土表面が乾いてから、他の観葉植物と同じようにたっぷりと水やりをしているのですが、今のところとくに調子を崩すことなく、すくすくと育ってくれています。鉢植えなので乾燥気味の管理で、過湿による根腐れを起こさないのが良いのかもしれません。

鉢ごと水を張ったバケツ等に沈めて給水させる方法もあります。そっちも挑戦してみようかな?根までよく水が染みこんでくれそうです。

着生させて育てている場合

水苔を使い板などに着生させて育てている場合、主に2種類の水やり方法があります。

春夏は水苔の乾ききる前の、少ししっとりした状態で水やりをするのが良いでしょう。

水苔の下部が乾いているのも水やりサインですよ。

水苔の着生部分にシャワーの水を当てる

お風呂場などでシャワーを根の張っている水苔の着生部分に直接かけて水やりをする方法です。少し手間がかかりますが、病気にもなりにくくおすすめの方法です。

十分に水やりをしたら、水滴が落ちなくなるまで吊して水切りをします。

バケツ等に水を入れてその中に沈める

ビカクシダごと水の中に浸けることで吸水させる方法です。通称「ドボン」。1度水に浸けてしまえば、あとは十分に吸水できるまで放置するだけなので楽な上、じっくりしっかり根まで水を浸透させることができます。

ただ、問題は、褐斑細菌病に感染する可能性があることでしょうか。葉に黒い斑点ができてしまう病気です。なので、わたしはシャワー推しです。

ビカクシダと肥料

ビカクシダは肥料がなくても育ちますが、肥料をあげた方がよりはやく大きくなります。

肥料は5月~10月頃までの成長期に与えましょう。

液肥を規定通りに薄めて、1週間から10日に1度くらいのタイミングで水やりと同じ感覚で与えるのがおすすめです。

ビカクシダの冬越し

屋外でビカクシダを育てている場合は、15℃を下回る前に室内に取り込みましょう。ビカクシダは寒さに弱く、耐寒温度は10℃なので、10℃を下回らないよう管理することが大切です。

室内ではエアコンなど暖房器具の風が当たらないようにします。暖房器具の近くも避けましょう。

ビカクシダの冬越しは、乾燥気味に管理することが大切です。水やりの際は、冷たすぎる水温にならないようにします。室温くらいが目安です。

この時期、肥料はいりません。

ビカクシダは着生させた方がいいの?

ビカクシダは自然界、自生地では木などに着生することで育っています。そのため、着生させて板付けにした方がより本来の姿に近い形で育成できるので可能なら着生させて育てるのが良いでしょう。

根の通気性も良くなり、胞子葉ものびのびと姿良く育ちます。

とは言っても、小さな子株から育てる場合、最初は水はけの良い用土に植えて鉢植え管理から始めましょう。貯水葉がある程度出てくるようになれば、着生させても大丈夫です。

着生の適期は5月~9月くらいまでの時期です。涼しくなってくると根が活着しにくくなるので、着生は暖かい時期に行いましょう。ちなみに、わたしは完全に適期を逃してしまいました。

なので、着生の具体的なやり方について、実践しながら別の記事で解説したいと思います。

お値段は張りますが、最初から板付け着生させてある株を選ぶのもおすすめです。

初心者にも育てやすい!ビカクシダデビューおすすめ品種

育てやすい子から気難しい子まで、ビカクシダには多種多様な品種があります。大きさやフォルムもそれぞれ個性的です。ここでは、初めてでも育てやすい品種をまとめてみました。

ベイチー

ビカクシダデビューしてまだまだ日が浅いわたしが初めてお迎えし、現在育てている子です。屋内で育てていますが、耐寒性・耐暑性に優れているので調子も崩しにくく、初心者でも育てやすい品種なんじゃないかなと思います。

コンパクトな品種なので、大きくなりすぎるのが心配な人にもおすすめです。

ビフルカツム

耐寒性・耐暑性に優れ、非常に丈夫で育てやすい中型の品種。広く普及していてとても手に入れやすいところも、ビカクシダデビューおすすめポイントです。

手に取りやすいお手頃価格も魅力ですね。

ヒリー

寒さに強く、初心者が育てても形崩れしにくく葉がきれいにまとまりやすい品種です。ビカクシダの美しいフォルムに憧れるけど、自分にうまく育てられるかなぁ・・・と心配している人に推したいですね。

スパーバム

せっかくなら大型品種を育てたい!それなら、スパーバムでしょう。耐寒性もあり、かなり丈夫で初心者にも育てやすい品種です。価格もお手頃な方でしょう。

ビカクシダ、みんなちがってみんないい

なんとなく育てていたビカクシダを極めるため、しっかり勉強してみました。やっぱり暖かくなったら板付けしようかなと思います。近所のマニアック植物店でコルク買ってこよう。

実は、調子に乗って子株を買ってしまいました。上手く育てられるかな?頑張るぞ!

コメント